気ままに有機化学: 生物はシス型がお好き!?

最近、二重結合のシスートランス異性化反応が圧倒的に安価なビタミンB2を触媒として達成されました。 ; Gilmour, R. ; J. Chem. Soc. 2015, 137, 11254. 異性化反応は可逆反応であり、一般的にはアルケン生成物が熱力学的に安定なトランス体 E体 を優先して与えます。 一方で、熱力学的に不安定なシス体 Z体 を選択的に得ることは困難であり、光照射による異性化法が常法として知られています。 置換基の立体障害により、共役構造をとれないシス( Z体)よりも、共役構造をとれるトランス E体 の方が光を吸収するため、最終的に平衡は Z体に傾くためです(図 1)。 光増感剤をもちいれば、光増感剤が光源の光を吸収し、そのエネルギーがアルケンに移動するため、より長波長の光も利用可能です。 しかしながら、スチルベンやアルキルスチレン誘導体の光異性化反応は知られていましたが、多様なアルケンに対する光異性化反応は限られていました。 Co 錯体を触媒として用いた1,3-ジエン誘導体の異性化反応 b Ir ppy 3を用いた光異性化反応 図 3 [3] 効果的な光増感剤(光触媒)として、Ir ppy 3を用いた光異性化反応が報告されています。 様々なアルケンを Z体に異性化可能ではあるものの、高価なイリジウム錯体を用いなければなりません。 今回の反応 ミュンスター大学のらは、二重結合の Z選択的光異性化反応における触媒のヒントを1967年に報告された「 レチナールの光異性化反応」から得ました。 レチナール(ビタミンAの一種)は視覚の制御を司る化合物の1つであり、ビタミンB2(リボフラビン)によって E体から Z体に異性化することが知られていました [4]。 著者らはこれを触媒として光照射による一般的なアルケンのシスートランス異性化反応を試みました(図 4)。 図4 リボフラビン触媒によるシスートランス光異性化反応 反応の特徴 著者らはリボフラビンを触媒として用いた光異性化反応を、様々なエノン誘導体を用いて行いました。 カルボニル官能基 R 2 :アルデヒドやアミド、ケトンでも高い Z体選択性を与える• 芳香環 Ar :芳香環上にオルト位置換基を有するもの、アリール基が五員環ヘテロ芳香環である場合 Z体選択性が低下する 1. の結果からラジカル中間体の安定性が反応に影響を与えていることが示唆されます。 また、3. より立体的要因による E体と Z体の共役長の差異が高選択性の鍵であることがわかります。 何れにしても既存の光異性化反応と同等の特徴を有していることが明らかとなりました。 特筆すべき点は、触媒であるリボフラビンの価格。 図5 非常に安価なリボフラビン まとめ 今回著者らは安価に市販されているビタミンB2を光触媒として用いることで、ケイ皮酸誘導体の高い Z選択的異性化反応を達成しまいた。 今回の報告はまさに 新反応開発における温故知新の好例であり、先人達の研究に再び光を当てた発見であるといえると思います。 参考文献• ; Schmidt, A. ; Hilt, G. Angew. Chem. , Int. 2012, 51, 1270. DOI:• Timsina, Y. ; Biswas, S. ; RajanBabu, T. Chem. Soc. 2014, 136, 6215. DOI:• Singh, K. ; Staig, S. ; Weaver, J. Chem. Soc. 2014, 136, 5275. DOI:• Walker, A. ; Radda, G. Nature, 1967, 215, 1483. DOI: 関連書籍 第99回の海外化学者インタビューは、ポール・プリーガー教授です。 マッセイ大学基礎科学研究所に所属し、…• , 「化学者のためのエレクトロニクス入門」シリーズでは、今や私たちの日常生活と切っても切れないエレクトロ…• , 第98回の海外化学者インタビューは、グレアム・ジョージ教授です。 クイーンズランド工科大学物理・化学科…• , 安藤弘宗(あんどう ひろむね, 1971年8月14日-)は、日本の化学者である。 岐阜大学教授。 , , , 皆さんはこの3月以降,学会に参加発表されましたか?Covid-19パンデミックの影響で国内学会の年会…• , 脂環式アミン類の直截的C—H官能基化反応が開発された。 保護基や遷移金属触媒を必要としない本手法は、環…• , 山東信介 1973年、和歌山県生まれ は、日本の化学者である。 専門は生体機能関連化学、ケミカルバイ…•

次の

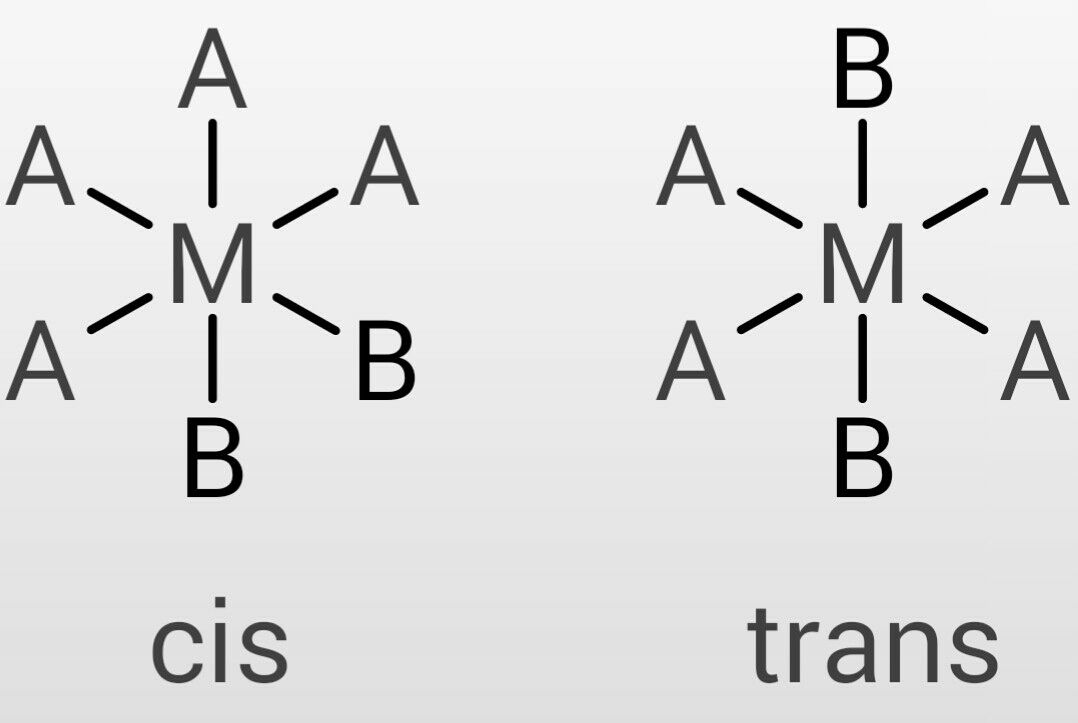

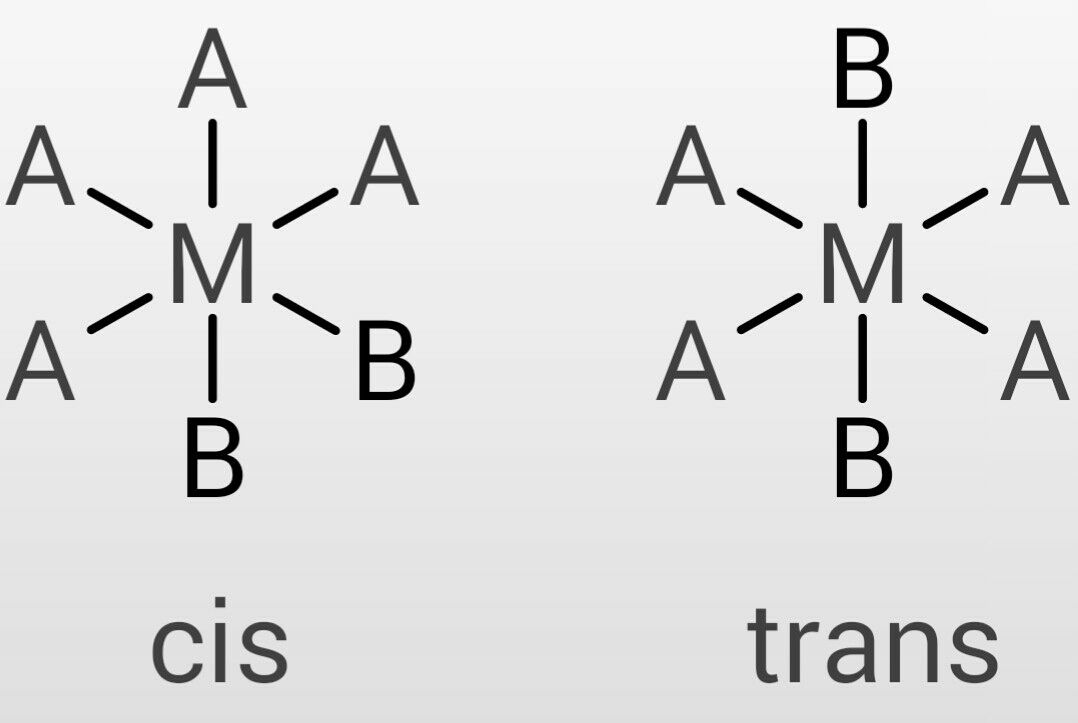

シス トランス異性体 光学異性体

一方で、アゾベンゼンの窒素は、孤立電子対を有しているため、それを配位子として利用した金属錯体が形成される可能性はあるものの、アゾベンゼンを配位子とする金属錯体を合成した研究やその金属錯体のX線結晶構造解析を行った研究の例はあまり多くありません。 この化合物について興味深い特性は、ナフタレンと銀イオンの相互作用が,配位子のトランス体からシス体への光異性化反応によって失われることです。 これは、NMRスペクトルの解析によって確認されました。 シス体における銀イオン(アゾベンゼンの窒素の近くにある)とナフタレンとの距離が長いことによるとして説明できます。 このような銀イオンとパイ電子系との相互作用を光でON-OFFできる特性を活用すれば、より高度な運動を示す分子機械の構築が可能になると考えています。 詳しくは Yoshimi Oka, Nobuyuki Tamaoki "Structurof Silver I Complex Prepared from Azobenzenonaphthalenophane, Photochemical Coordination Change of Silver I and Silver I -Induced Acceleration of Z-E Thermal Isomerization of Azobenzene Unit", ブレーキは、マクロな世界での自動車においてアクセルと同様に重要な機械であるのと同様に分子の世界でも重要です。 今回、完全に回転が止まった状態を「ラセミ化反応が起こらないこと」で証明する方法を新たに提案し、実際に新規にデザインした化合物を合成して、回転が起こる状態と完全に止まった状態を光でスイッチできることを示しました。 合成した化合物は光によって構造を可逆的に大きく変えるアゾベンゼン部とローターとして働くナフタレン部を環状に結合した構造を有しています。 ナフタレンの結合位置は1,5位であり、ナフタレンの分子内回転が起こらない場合、面性不斉によって、一対の鏡像異性体が存在することになります。 合成後に得られる化合物のアゾベンゼン部は伸びきったトランス構造を有し、一対の鏡像異性体をキラルカラムによって光学分割できることがわかりました。 今後、分子自動車の部品として組み込んだり、機械的ねじりや円偏光等の物理的な不斉場を認識するキラル場センサーとして利用することが期待できます。 詳しくは Meethale C. Basheer, Yoshimi Oka, Manoj Mathews, Nobuyuki Tamaoki "A Light-Controlled Molecular Brake with Complete ON-OFF Rotation", 液晶は、ナノサイズの分子が分子間相互作用を介してマクロサイズの集合体を形成し、光学機能をはじめとする様々な機能を発現しており、ナノとマクロをつなぐことを特徴とする材料の代表的な例と言えます。 分子の形態が棒状と球状の間でスイッチされれば、分子集合状態も一軸に揃った配列(ネマティック)と等方相の間でスイッチできます。 同様に、分子の右手、左手(キラリティー)をスイッチすれば、分子配列の右巻き、左巻きがスイッチでき、結果として左右円偏光に対する屈折率や反射率を制御する新たな偏光制御材料が可能です。 今日の3D表示等からの要請で円偏光を制御する技術に対する期待は高まっていますが、これまで分子配列の巻き方向を高速でスイッチすることは困難でした。 この実現のためには、光などの高速スイッチ可能な刺激で、右型、左型がスイッチできる新分子の開発が必要です。 われわれは、面不斉を利用する新規光応答性キラル化合物を合成し、その中の一つである本化合物 X線結晶構造の図はトランス-トランス体から光反応によって得たシス-シス体)が、光反応によって液晶に対するねじりの向きを逆転させることを見出しました。 化合物には、安定な鏡像異性体が存在し、キラルカラムを使って分割することが可能です。 そこで紫外線を照射して添加剤のアゾベンゼン部位をトランスからシスへ異性化させると、液晶をねじる向きが逆転することがわかりました。 現在のところ、シス体からトランス体への可視光を使った逆異性化反応の効率が良くないため、光のみでねじりの向きを繰り返し逆転することは出来ていません。 今後は、面不斉を使った新しい光応答性キラル添加剤を合成し、光のみで高速に液晶のねじりを繰り返し反転できるようにしたいと考えています。 詳しくは Manoj Mathews, Nobuyuki Tamaoki, "Reversibly tunable helicity induction and inversion in liquid crystal self-assembly by a planar chiroptic trigger molecule", 本化合物は、光異性反応を示すアゾベンゼンとナフタレンを環状に結合したものです。 1,5位で結合したナフタレンはアゾベンゼン部位が障害となり、1,5位を結ぶ軸を中心にした回転運動(アゾベンゼンから見るとナフタレンの周囲を回る縄跳び運動)ができません。 その結果、2つの鏡像異性体が存在することになります(回転している絵は、R体、S体のうちのS体です)。 光学中心を持たないのに不斉になるのは面不斉という不斉要素を持つためです。 我々は、光学分割した鏡像異性体の不斉の特徴と、光異性化反応を起こして分子の性質が変わることを生かして、液晶分子配列のねじれを光で可逆的に制御することに成功しました。 その結果、本化合物を添加した液晶の色(構造色)を光で自由に変化させることができます。 詳しくは Manoj Mathews, Nobuyuki Tamaoki, "Planar Chiral Azobenzenophanes as Chiroptic Switches for Photon Mode Reversible Reflection Color Control in Induced Chiral Nematic Liquid Crystals", タンパク質、糖、DNAに代表される自然界の生体関連化合物は一方の鏡像異性体から成っています(ホモキラリティー)。 なぜ、一方の鏡像異性体のみになったのか、なぜ、アミノ酸であればd体ではなくl体なのか、その起源は、はっきりしません。 一つの可能な説は、まず、何らかの物理的な作用で、一方の鏡像異性体がわずかに多く存在するようになり、その後の化学的な作用でその傾向が増幅されたとするものです。 われわれは、鏡像異性体を区別する、円偏光による新しい光反応の系を実現すべく、本化合物を設計、合成しました。 化合物は、2つのアゾベンゼン部を含むビシクロ構造をとっています。 不斉中心は存在しませんが、面不斉という不斉要素を有するため、鏡像異性体が存在します。 光反応性の2つのアゾベンゼン部がトランス体である時鏡像異性体はお互いに安定ですが、光照射で生成するシス体では、鏡像異性体間で容易にラセミ化を起こすことがわかりました。 左または右円偏光を照射すると、一方の鏡像異性体(トランス体)をより多くすることができました。 続けて、もう一方の円偏光照射では、もう一方の鏡像異性体がより多くなりました。 このような円偏光による一方の鏡像異性体の過剰化が、ホモキラリティーの起源となっているのかも知れません。 詳しくは Nobuyuki Tamaoki and Momoyo Wada, "Dynamic Control of Racemization Rate through E-Z Photoisomerzation of Azobenzene and Subsequent Partial Photoresolution under Circular Polarized Light", 古くから知られた光機能性分子の1つとしてフォトクロミック分子があります。 光の作用によって分子構造が可逆的に変化し、それに伴って色が可逆的に変化するものです。 入ってくる光の量や紫外線量に応じて、色を自動的に調節する調光材料(サングラスや窓ガラス)として、または、光で記録を書き込んだり、読み出したりする光メモリーとして応用するために多くの分子が合成されてきました。 調光材料として応用するためには、発色状態で可視域の広い領域で吸収を持つことが要求されます。 上で示した分子は、1,8-ジアミノナフタレンを酸化して得られるスピロ型二量体をベースに合成されたものです。 紫外線を照射するとC-N結合が切れ、分子全体が平面の共役構造となるため、直ちに深緑色に変化します。 この状態は、暗所に置いておくと元の淡黄色の状態に戻ります。 本分子はさらに、けい光性という興味深い特性を示しました。 紫外線を照射する前は、全くけい光を示しませんが、紫外線を照射した後の深緑の状態は強くけい光を発しました。 すなわち、けい光を発する、発しないという2つの状態を光反応でスイッチできる新しいタイプのフォトクロミック分子であることがわかりました。 このような特性は、けい光で高感度に記録を読み出すことが可能な光メモリーや光応答性の標識物質等への応用が期待できます。 詳しくは Riju Davis and Nobuyuki Tamaoki, "Modulation of Unconventional Fluorescence of Novel Photochromic Perimidine Spirodimers", 分子の自発的な組織化による機能材料の構築は、省エネルギーで精度の高い分子配列を有する材料を実現できる方法として期待が高まっています。 分子が組織化する駆動力としてはファン・デル・ワールス力や水素結合などのあらゆる分子間力が利用できますが、近年、電荷移動相互作用が結合の方向を予測できる力として注目されています。 また、電荷移動相互作用は電荷移動吸収を生じるなど光・電子特性の点からも興味が持たれます。 我々は、電荷移動相互作用と静電的相互作用を組み合わせることで、より複雑ではあるが高度な分子組織体が構築できるのではないかと考え、電子アクセプターイオンペアと電子ドナーとの複合結晶の合成を検討しました。 その結果、二種の電荷移動錯体のカラムが直交して存在する有機結晶など興味深い物質群を構築することに成功しました。 図は得られた有機結晶の構造を示します。 電子アクセプターとなりうる1,5-アントラキノンジスルホン酸( 1)とジメチルビオロゲン( 2)および電子ドナーとして働くヒドロキノン( 3)を含んでいます。 1のアルカリ金属塩、 2の塩化物と 3を水中で混合するだけで得られます。 析出してくる結晶には、アルカリ金属イオンや塩素イオンは含まれていません。 図中、上下の方向にジメチルビオロゲンとヒドロキノンの、それと直交する方向にアントラキノンスルホン酸とヒドロキノンの交互型電荷移動錯体のカラムが存在しています。 これらのカラムはそれぞれ456と462nmに極大を有する、異なる二つの電荷移動吸収を示すことが偏光吸収スペクトルの測定から明らかとなりました。 このように電荷移動および静電的な相互作用を同時に利用することで三種の芳香族ユニットを一つの結晶中に存在せしめ、また、スルホン酸基の位置を変化させることで様々な電荷移動錯体の形態が生まれました。 得られる有機結晶の分子配列を完全に予測することは現在のところ困難であるが機能材料創成の新しい方法になると考えます。 詳しくは Masatoshi Kidowaki and Nobuyuki Tamaoki, "Unique crystal structure of donor acceptor complex: crossed arrangement of two charge-transfer columns", われわれは、機械のように別の形で与えられるエネルギーを運動エネルギーに変換する分子、すなわち分子機械を合成しようとしています。 機械は、一定の許容された運動のみを起こすことで仕事をすることができます。 したがって分子機械構築の第一歩は、与えられたエネルギーによって、より制御された運動を示す分子を合成することです。 しかし、アゾベンゼンはマクロな世界の蝶番とは違いねじれの構造変化を起こしてしまい、厳密には蝶番とは異なります。 われわれは、ねじれの構造変化を許さない、より実際の蝶番に近い運動を示す分子を目指しました。 本化合物ではアゾベンゼン2つを剛直なキサンテン構造で環状に結びつけています。 そのため、2つのアゾベンゼンはねじれが起こらず、紫外線を当てると2つは協調して同じ向きに折れ曲がります(結晶構造はこの折れ曲がった状態の構造です)。 可視光を照射するとまた元の伸びきった構造にもどります。 ねじれ運動がないために、より現実的に何かの仕事をさせるために活用できると考えられます。 詳細は S. Anitha Nagamani, Yasuo Norikane, and Nobuyuki Tamaoki, "Photoinduced Hinge Like Molecular Motion: Studies on Xanthene Based Cyclic Azobenzene Dimers",.

次の